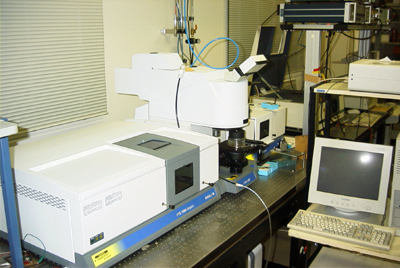

表面増強赤外分光法(SEIRAS)を使って,電極表面の吸着分子の構造・反応を調べます。現在3台所有しています。

ナノ秒の時間分解能を持つステップスキャン法とミリ秒の時間分解能を持つラピッドスキャン法を用いることで,高感度時間分解測定が可能です。顕微ユニットが付属しており,マイクロメートルオーダーの局所的な吸着分子の分布変化を調べることができます。

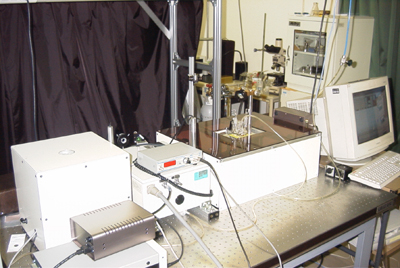

分散型分光器を用いると,ねらった吸収バンドの時間変化を短時間で高感度に測定できます。試料にレーザーパルスを照射することで起こる変化をナノ秒から秒の時間領域で追跡できます。光触媒反応や電極表面反応のダイナミクスを調べる研究に使います。

非線形な光学効果を利用して、相界面などの反転対称性の崩れた部分の情報を得る方法です。電極表面の分子の構造や、単一分子膜の構造などが分かります。パルスレーザーを用いており、ピコ秒以下のスケールの時間変化を追跡することもできます。

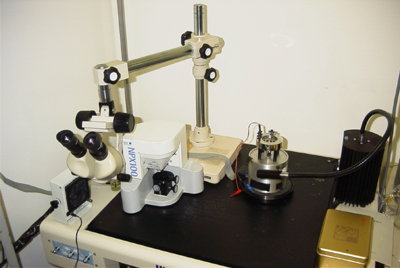

試料を原子レベルで尖った針でなぞることによって、電極表面の構造や、表面に吸着した分子を原子レベルで可視化できます。電極反応に伴う電極や分子の構造変化を調べることができます。

同じく試料を針でなぞることにより、表面の凹凸をナノメートルの分解能で観察することができます。STMは"トンネル電流"を、AFMは"試料-針間に働く力"を感知しながらなぞります。擬似生体膜の反応ダイナミクスの観測などに使っています。無電解メッキや蒸着で作った電極表面の評価にも使います。赤外線の表面増強効果は、ナノメートルオーダーの起伏のある微粒子構造で顕著に現れるため、電極表面の評価は重要です。

三電極系の電位制御と電流測定を行う、電気化学測定の必需品。具体的には、作用電極の電位を参照電極に対して一定になるよう制御する、参照電極に電流を流さないように電位を制御する、作用電極と対極間の電流を正確に測定する、という作業を行う。サイクリックボルタンメトリーやクロノアンペロメトリーなど、各種電気化学測定を行うためのプログラムが組み込まれており、パラメータを入力することで自動で測定を行ってくれる。SEIRASやSFGの測定を行う際に併用する。

真空中でるつぼに入った金属を加熱して昇華させ、ステージに置いた試料に金属薄膜を作成する装置です。現在は光学系に用いるミラーを作成するのに使っています。かつてはSEIRASに用いる金属薄膜を蒸着で作成しましたが、現在はより再現性が高い無電解めっき法によって作成しています。また、アルゴンプラズマを用いたスパッタ蒸着装置も所有しています。

他に、UV-vis分光装置、光学顕微鏡、LB膜作成装置、超純水作成装置、グローブボックス、などの設備があります。

同じ建物内にある共有実験設備「北大オープンファシリティ」の装置も使うことができます。