略歴

■ 1982からまで,「中国海洋大学」(旧名:山東海洋学院,1924年創立)の化学科で海洋化学を勉強した.唯一,海洋を専門とする国の教育と研究機関として,海洋物理・海洋気象・海洋化学・海洋生物及び水産養殖などの海洋専門学科が揃えている.ちなみに中国の極地調査隊の隊員の半数以上は本学のOBだそうです.卒業までにしなくてはならないことは(少なくとも当時ではそのようになっている),大学の練習船(当時2500トン)で海へ実習に出ること.私は二回,合計約三週間,海に出かけたことがあり,近海にも関わらず荒波に酔いながら研究調査に当ったことは,大学四年間で一番の思い出になったかもしれない.

■

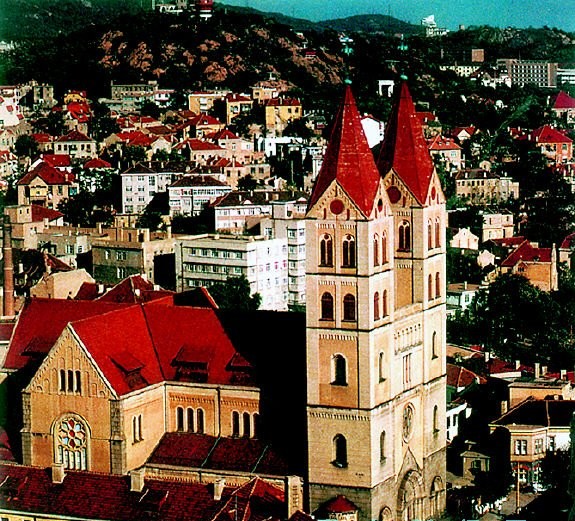

大学は非常に美しい港町の「青島」(wikipedia,百度)の中心にある.紺碧の海,緑の木々,赤レンガの家...ヨーロッパを思わせる町並み(写真)を、青島の最大な魅力として表現されている.1897年ドイツの租借地となったことから洋風の町並みが作られ,いまでも旧市街地に異国情緒が漂う.世界にも有名な「青島ビール」は本場ドイツのビールを手本に,青島市郊外の労山に溢れ出す泉水でつくられている.また1991年から,毎年の盛夏に「青島国際ビール・フェスティバル」も開かれている.日本航空と全日空が成田または関空からの直行便を出しており,多くの日系企業が進出されているようです.さらに,避暑地として有名な青島は,毎年夏,多くの観光客が訪れる.2008年北京オリンピックでヨットやウインドサーフィン競技が行われたこともあり,世界から注目される都市となっている。

迎賓館 青島桟橋 天主教堂

第一海水浴場 青島市容

■ この素晴らしい環境に囲まれているキャンパスで約四年間、勉学した(キャンパス写真).四年生の時、化学科の王慶璋先生のご指導を受け,ポラログラフィによる海水中の超微量ウランの測定に関する卒業研究を行い,その後,大学院修士課程に進学した.その頃から,電気化学と縁ができたかもしれません.20年ぶり(2006年夏)に母校を訪問した際,思い出の写真を少し収めた.恩師との写真も撮った.

本部事務局 キャンパス全貌

■ それまでに考えたこともなかったが,修士課程の在学中にに日本への留学チャンスが恵まれていた.その際,北海道大学を選んだ理由の一つは,海洋化学の研究があったからであった.キャンパスも海に近い札幌にあるが,なぜかそれ以来,海からは遠ざるようになった.

■ 1988から1993までに、北海道大学大学院理学研究科化学専攻の喜多英明教授(現在北海道大学名誉教授)のご指導の下で、白金単結晶電極表面における水素や窒素酸化物の電極反応の反応機構について電気化学的手法により調べてきた.1993/3で博士(理学)学位を取得した。博士論文の題目は「Surface Structure Dependence of Electrode Reaction : Hydrogen and Nitrogen Compound Electrode Reaction on Pt Single Crystal Electrode」。

■ 大学院時代で,一番苦労したのは,現在既に標準方法(?)となった貴金属単結晶電極の作製である.当時,フランスCNRSのClavilier教授が発表したばかりの手法である.大学院時代で最初の研究テーマとして,論文を読みながら試行錯誤の苦悩な毎日は今でも克明に覚えている.また,大学院研究時代では,主な研究手法は伝統的な電気化学的な手法を使用しており,分子・原子レベルで表面反応を解明することは限界を感じていた.その後の表面振動分光法や走査型トンネル顕微鏡(STM)などの研究手法の発展と適用は,その後であった.大学院時代での仕事の一部はここにある.

■ 1993/4から2000/12までに、北海道大学大学院理学研究科化学専攻の教務職員と助手として,魚崎浩平教授(現在北海道大学名誉教授,物質・材料研究機構 フェロー)のご指導の下で,赤外反射分光法(IRRAS),電気化学走査型トンネル顕微鏡(EC-STM),電気化学水晶子マイクロバランス(EQCM)及び和周波発生(SFG)分光法などの現代的な機器分析手法を用い,固液界面に起こる化学反応の反応機構と反応速度について原子・分子レベルでの研究に取組んできた.

■ その間,1997/7から米国カリフォルニア大学バークレー校の物理学科の客員研究員として,非線形分光研究の権威であるY. R. SHEN教授の研究室で和周波発生(SFG)分光法による水素終端化シリコン表面の分子構造の研究を行った.この滞在は,それ以降の研究に非常に貴重な経験となった.

■ 2000から2003までの三年間で,科学技術振興機構(JST)の若手個人研究推進事業(さきがけ研究, PRESTO)「変換と制御」領域(領域総括:合志陽一先生)の研究員も兼任し,SFG分光法や水晶子マイクロバランス法などの手法を開発し,界面における環境ホルモン分子の高感度計測と構造解明を目指す研究した.さきがけ研究報告会の要旨はここにある.

■ 2001/1より,北海道大学触媒化学研究センター界面分子化学分野の助教授として着任し、大澤雅俊教授の下で、振動分光学的手法を用い,種々の界面に界面における分子構造や固液界面における電極反応に関する研究を行ってきた.

■ 2006/10からの三年間,科学技術振興機構(JST)のさきがけ研究, 「界面の構造と制御」領域(領域総括:川合真紀先生)に参加させていただき,「細胞膜の界面分子構造と機能性の解明」という研究目標を目指して,高い感度と界面選択性を持つ非線形振動分光法を用い、細胞膜の界面分子構造と機能性発現の関係解明について研究していた.電気化学から少し離れた新しい研究領域だが,新しいことへの勉強と挑戦に夢中している.

■

2007/4から北海道大学触媒化学研究センターの准教授として,同センターのバイオインターフェース研究クラスターのリーダーとして,生体膜界面の分子構造とその機能性発現との関連について研究にも従事すようになってきた.

■ クリーンエネルギーとして注目されるようになったリチウムイオン電池について,電池の性能と耐久性について,リチウムイオン電池の電極溶液界面構造の評価からの解明を目指し,東北大学多元研の河村純一教授との共同研究でスタートした.現在には,カソード極のLiCoO2などの材料と有機電解質溶液との界面における溶媒分子の配向と電位依存性について精力的に研究を展開している.最近,アノード極の炭素材料界面の計測にも大きな進展を見せている.

■ 当研究グループは,金属単結晶電極における電極反応から,リチウムイオン電池の電極反応までの電気化学的基礎研究および,バイオインタフェースを含む種々の機能性材料のの界面構造と機能性発現に関する研究の二つの研究方向を持ち,いろいろな研究者との共同研究を通じて,いつも世界の最先端を目指し新しい研究成果の発見と新しい研究分野の開拓を目指し,「夢」の実現を追いかける日々.